在日常的花生油、大豆油、玉米油、芝麻油,橄欖油等食用油中,被大家所公認的好油就是橄欖油。

但你知道嗎?其實還有橄欖油更被推薦的油,叫山茶油。

▏山茶油

茶油(又名野山茶油,茶籽油,油茶籽油)取自山茶屬山茶科油茶樹的種籽,是我國最古老的木本食用植物油之一。據《山海經》記載,我國栽培油茶已有2300多年的歷史,曾是“皇封御膳”用油。《草本綱目》中記載:茶油味甘平,有明目、止血、清熱解毒,主治肝血虧損等功效。

不止是古人,山茶油在現在也備受關注和推薦。

『美國心臟協會在對現代飲食的研究中發現:中國南部尤其是廣西巴馬、江西婺源居民世世代代以山茶油為食用油,其心血管疾病死亡率最低,在歷史上都是長壽之鄉。』

因此,山茶油也被稱作:中國“長壽油”。

『中國疾病預防控制中心營養與食品安全所對茶油和橄欖油進行的對比研究表明,茶油與橄欖油的成分盡管有相似之處,但茶油的食療雙重功能實際上優于橄欖油,也優于其它任何油脂。』

『美國白宮人類營養研究委員主席——阿特米斯·西莫普勒斯博士經過對一些列油品的數據對比后,發表權威結論性公告:“目前全世界完全符合國際營養標準的保健油只有中國的山茶油。”』

山茶油的贊譽并不是空穴來風,廣泛的科學研究都證實了山茶油的成分對人體健康起到很重要作用。

▎相關研究證明:山茶油不飽和脂肪酸含量優于其它食用油

我們都知道,攝入過多的飽和脂肪酸會造成體內脂肪含量升高,膽固醇升高,容易引起心血管疾病,如果不飽和脂肪酸中ω-3(亞麻酸)與ω-6(亞油酸)的比例不協調,也會容易人體各種疾病與亞健康。

所以,衡量食用油好壞最重要的是要看其多不飽和脂肪酸的含量與各類脂肪酸的比例。

有相關的研究對山茶油及其他食用油中的脂肪酸組成含量作了一個對比,如下圖所示:

·表1· 幾種食用油的脂肪酸組成對比

從研究結果可看出,山茶油的脂肪酸組成主要是油酸和亞油酸,并高于其他食用油,而飽和脂肪酸含量也相較于其他食用油更低。

油酸是最有代表性的不飽和脂肪酸,具有“不凝脂”的特性,在人體內很容易在酶的作用下被分解,形成生命活動所需要的能量,可以有效阻斷脂肪在內臟及皮下的沉積,防止肥胖。

我們也可以從中看出,山茶油有著其獨特的脂肪酸組成成分優勢,為其他食用油所無法取代。

▎相關研究證明:山茶油含有降血脂和抗氧化功效

現代醫學證明:富含不飽和脂肪酸的茶油在防止心血管硬化性疾病、調節多種膽固醇、血脂、降低血小板聚焦率、降低腫瘤機會、降低血栓形成和動脈粥樣硬化斑塊形成的危險性、調節人體機能等方面有明顯功效。

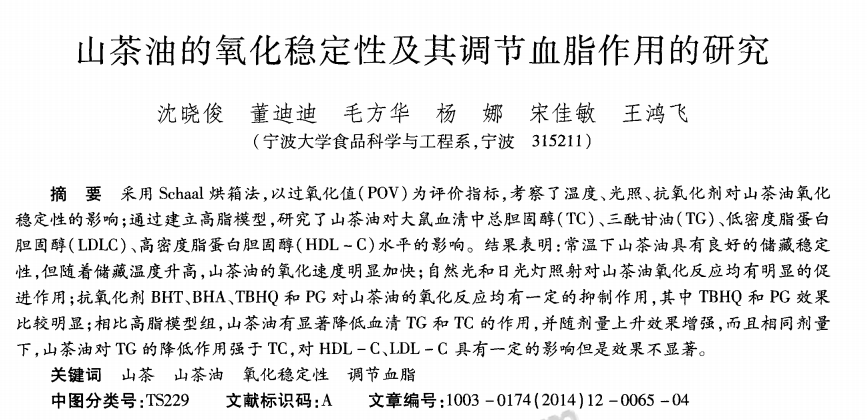

《中國糧油學報》中一文《山茶油的氧化穩定性及其調節血脂作用的研究》對山茶油降血脂這一功效做了詳細報告。

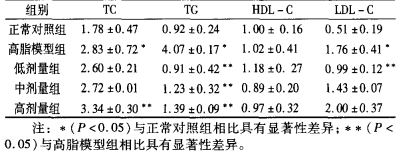

實驗將大鼠分為正常對照組、高脂模型組、低劑量組、中劑量組、高劑量組,按劑量設計分組灌胃。

·表2·??實驗大鼠灌胃設計表

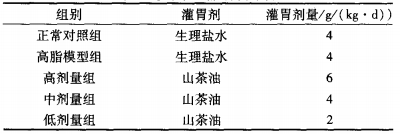

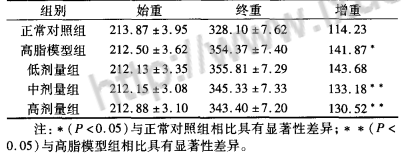

得出山茶油對大鼠體重以及血脂水平的影響結果如表下表所示:

·表3·?山茶油對大鼠體重的影響/g

·表4·?山茶油對大鼠血脂水平的影響/g

從上述結果可以看出,山茶油可明顯降低大鼠體重的增加,且可以顯著性降低血脂中TG(甘油三酯)水平,低、中劑量水平的山茶油能夠降低血脂中的TC(總膽固醇)、LDL-C(低密度脂蛋白膽固醇)水平。

▎相關研究證明:山茶油含有抗氧化功效

此外,安徽省黃山茶業學院的研究人員采用TBA發研究了山茶油的抗氧化功能。

多不飽和脂肪酸為生物體內自由基反應的主要對象,當自由基與細胞膜上不飽和脂肪酸發生脂質過氧化作用時,膜結構被破壞,功能衰減,最終導致細胞衰亡。

研究利用小鼠肝臟模擬人體外系統,觀察茶油對脂質過氧化作用的影響。

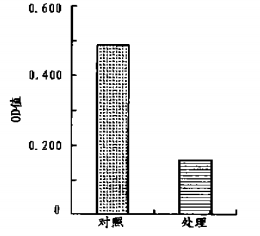

從圖1結果顯示,茶油對正常肝勻漿有明顯抗氧化作用,統計結果,差異極顯著(P0.001),抑制率可達64.14%。

·圖1·?山茶油對正常肝勻漿的體外抗氧化作用

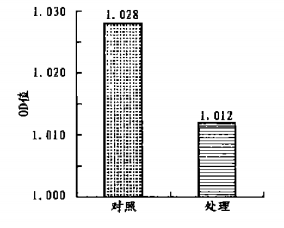

從圖2結果顯示,茶油對激發的干細胞脂質過氧化作用也具有明顯抑制作用,據統計,其抑制率為20.94%。

·圖2·?山茶油對激發態肝勻漿的體外抗氧化作用

從該研究可以得出結論,茶油能有效清除激發態自由基,對干脂質過氧化有明顯抑制作用,也就是說,茶油是含有明顯的抗氧化功效。

▲▲▲▲▲▲

山茶油的保健功能遠不止以上所述,許多的古醫書都曾記載過山茶油的使用與醫療雙重功能,它被當做一種延年益壽和養顏美容的佳品。

而山茶油的潛在價值也在慢慢被探索出來,除了抗氧化和降血脂,還能調節免疫、預防肥胖,保護肝臟等,還有一些外用功效,比如:用來涂抹撞傷、破皮、燙傷等患處、用少許茶油梳頭能使秀發更加秀麗等。

[1]?張志英. (2006). 山茶油抗氧化防輻射活性成分及其機理的研究. (Doctoral dissertation, 浙江大學).[2]?葉新民,方德國,鮑智鴻.'茶油體外抗氧化作用的研究.'安徽農業科學?.(2001):99-100.[3]?沈曉俊,董迪迪,毛方華,楊娜,宋佳敏,王鴻飛.'山茶油的氧化穩定性及其調節血脂作用的研究.'中國糧油學報?.(2014):73-76.